Inhalt:

Blick aufs Ganze

Wie schafft man Demokratie?

Auf dem Weg zu einer partizipativen Demokratie

Das englische Volk glaubt frei zu sein, es täuscht sich gewaltig, es ist nur frei während der Wahl der Parlamentsmitglieder; sobald diese gewählt sind, ist es Sklave, ist es nichts.

J. J. Rousseau

Die Herausgeberinnen des Buches Was stimmt nicht mit der Demokratie?, Karina Becker und Hanna Ketterer, haben zu einem Gespräch geladen. Auf die Frage „Worin wurzelt die Krise: in der Demokratie oder im Kapitalismus oder in beidem?“ antwortete Hartmut Rosa u. a.:

Der Zwang zur Kapitalakkumulation – oder das, was ich als dynamische Stabilisierung bezeichne, der Zwang zu permanentem Wachstum, Beschleunigung und Innovation im Dienste der Kapitalakkumulation – muss stetig bedient werden, und dieser Zwang verunmöglicht die gemeinsame Gestaltung des Gemeinwesens. …

Die interessantere Frage ist dann schon: Wie kommt man zu einer Überwindung dieser Blockade, die ich als Versteinerung oder Erstarrung des politischen Systems bezeichnen würde, damit dieser Prozess des gemeinsamen Gestaltens des Gemeinwesens wieder in Gang kommt? Da kann man durchaus auch noch mal fragen: Was würde es denn heißen, Welt gemeinsam zu gestalten? Mein Vorschlag lautet: Wir brauchen so etwas wie eine Gemeinwohlkonzeption, weil Politik nicht einfach Interessendurchsetzung ist. (S 206)

Im Jahr 2020 endete dieser „Zwang zur Kapitalakkumulation“ in unzähligen Tragödien, nachdem bereits zuvor die intensivmedizinische Behandlung selbst in deutschen Kliniken nicht mehr ausreichend gewährleistet werden konnte. Uniklinik-Pflegedirektorin Susanne Arnold wenige Monate davor: „Auch das Universitätsklinikum Augsburg musste zeitweise schon Intensivbetten schließen“. Schließlich führt dies zu Veränderungen in der politischen Landschaft, wenn „die Sparmaßnahmen in der Sanität […] betroffen macht„. Obwohl jahrzehntelang vor den zunehmenden Privatisierungen im Gesundheitswesen gewarnt wurde: Gespart wurde trotzdem, aus Rücksicht auf die Interessen der Investierenden. Wenn nun aber ein Virus wie das SARS-Cov-2 auf ein „geschwächtes System“ trifft, dann deshalb, weil es im Rahmen einer „Gesundheitspolitik für Reiche“ krankgespart wurde. Ein Grund dafür liegt vermutlich weniger in einer bewussten Täuschung der gewählten Abgeordneten, als vielmehr in den Ideologien, die sie vertreten. Ist beispielsweise Freiheit ihr höchstes Gut, dann entspricht im Fall einer Pandemie das Setzen auf „Herdenimmunität“ einer, wenn auch sehr kurzsichtigen, aber konsequent daraus abgeleiteten Haltung. So gesehen ist Sparen am Gemeinwesen „nur“ eine weitere Folge davon, die Freiheit des Einzelnen zu favorisieren. Oliver Nachtwey: „Es geht nicht um marktkorrigierende Politik, sondern um marktbereitende Staatlichkeit.“ (Die Abstiegsgesellschaft, 2018, S 97)

Dadurch wächst demokratiegefährdende soziale Ungleichheit in einem manipulierten (Wortwahl: Michael J. Sandel) System einer Eliten-Demokratie, die (auf Wahlen basiert und daher) die Starken (und somit auch die Ausgrenzenden, die „Diktatoren„) begünstigt. Diese Konstellation „nährt den Rechtspopulismus„.

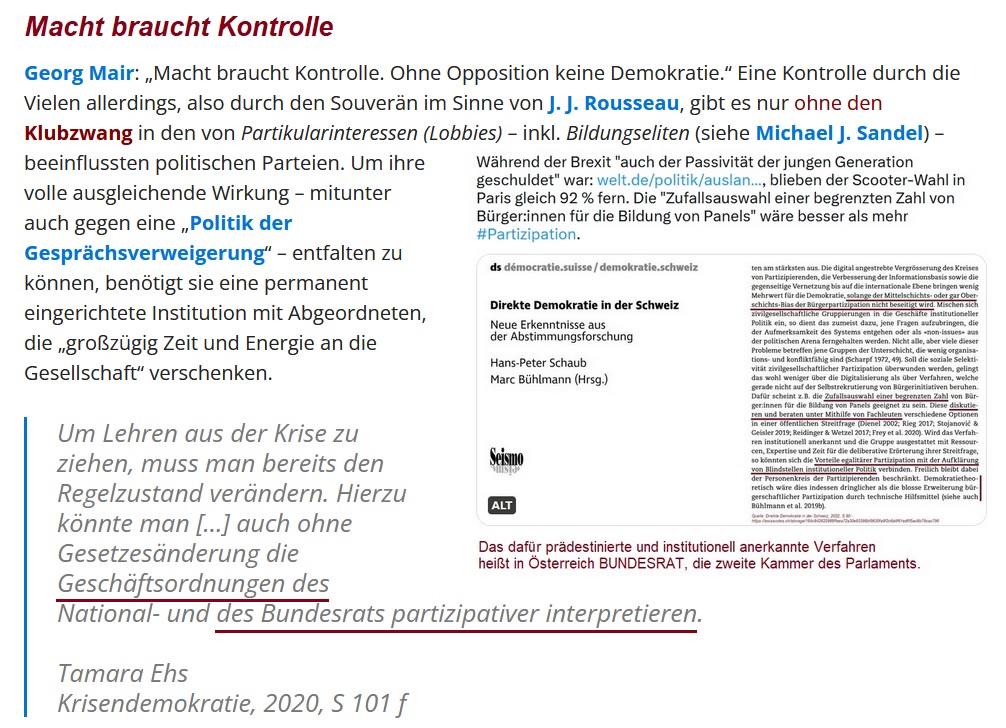

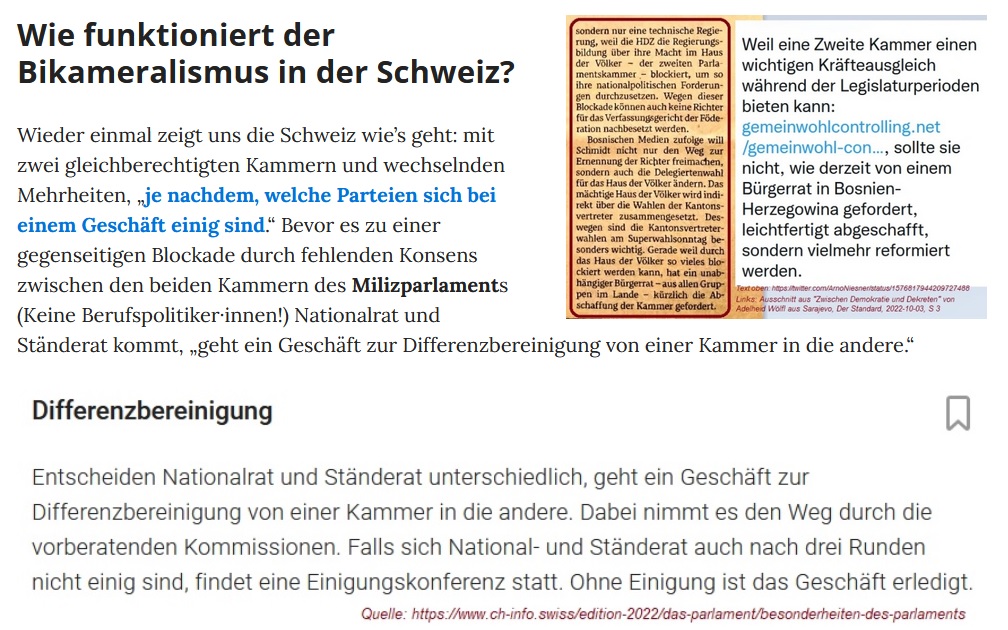

Weil in den Medien „grundlegende Fragen“ immer „nur am Rande behandelt werden“ (Carmen Losmann) und in Ermangelung einer wirksamen Lobby (siehe „ungleiche Responsivität„) gibt es daher seit einigen Jahren in verschiedenen Ländern Bürgerräte (Citizens‘ Assemblies), die – wie in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien praktiziert – beispielsweise das Thema festlegen, über das die Bürgerversammlung diskutieren soll. Erst dann nämlich kann so etwas wie „Gemeinwohl“ überhaupt erst entstehen: durch Konsensbildung. Tamara Ehs über die korrigierende  Funktion der Bürgerkammer („Bürgerrat„) im Ostbelgien-Modell im Speziellen und vermutlich in Bezug auf jede „zweite Kammer“ im Allgemeinen: „Mit dem Einbezug gewöhnlicher Bürger*innen [Anm.: inkl. Nichtstaatsbürger*innen] soll der Lobbyismus redemokratisiert werden, weil Meinungen von Menschen in den politischen Diskurs Eingang finden, die ansonsten aufgrund ihrer sozialen Herkunft und ihres Bildungsstatus in der politischen Elite kaum abgebildet sind.“ (Krisendemokratie, S 103)

Funktion der Bürgerkammer („Bürgerrat„) im Ostbelgien-Modell im Speziellen und vermutlich in Bezug auf jede „zweite Kammer“ im Allgemeinen: „Mit dem Einbezug gewöhnlicher Bürger*innen [Anm.: inkl. Nichtstaatsbürger*innen] soll der Lobbyismus redemokratisiert werden, weil Meinungen von Menschen in den politischen Diskurs Eingang finden, die ansonsten aufgrund ihrer sozialen Herkunft und ihres Bildungsstatus in der politischen Elite kaum abgebildet sind.“ (Krisendemokratie, S 103)

Blick aufs Ganze

Wenn wir uns bemühen wollen, den in Österreich ab 2010 eingeschlagenen Weg von der liberalen Demokratie zur Wahldemokratie durch Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie umzukehren und diese gleichzeitig zu festigen, dann dürfen wir in dieser komplexen Materie nicht vor dem Blick aufs Ganze zurückschrecken. Mehr noch: diese Arbeit verlangt nach unserer Kritikfähigkeit und der Offenheit gegenüber ideologischen Vorstellungen ebenso wie der Hoffnung, dass eine Änderung der strukturellen Gegebenheiten möglich ist (vgl. Karl R. Popper). Dazu bedarf es allerdings zivilgesellschaftlicher Anstrengungen, weil dies üblicherweise nicht als eine Aufgabe von Regierenden interpretiert wird. Deren Vorstellungen von „Demokratieförderung“ gehen in Richtung Verteidigung des status quo:

Wenn wir uns bemühen wollen, den in Österreich ab 2010 eingeschlagenen Weg von der liberalen Demokratie zur Wahldemokratie durch Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie umzukehren und diese gleichzeitig zu festigen, dann dürfen wir in dieser komplexen Materie nicht vor dem Blick aufs Ganze zurückschrecken. Mehr noch: diese Arbeit verlangt nach unserer Kritikfähigkeit und der Offenheit gegenüber ideologischen Vorstellungen ebenso wie der Hoffnung, dass eine Änderung der strukturellen Gegebenheiten möglich ist (vgl. Karl R. Popper). Dazu bedarf es allerdings zivilgesellschaftlicher Anstrengungen, weil dies üblicherweise nicht als eine Aufgabe von Regierenden interpretiert wird. Deren Vorstellungen von „Demokratieförderung“ gehen in Richtung Verteidigung des status quo:

Eine Chimäre, von der wir uns gleich zu Beginn verabschieden sollten ist die bequeme Idee, wonach das Recht in der demokratischen Republik Österreich vom Volk ausgeht (Art. 1 B-VG). Bereits Hans Kelsen gibt uns diesbezüglich den Hinweis, wonach „nicht das Volk (dessen Wille ohnehin nur ein fiktiver sei), sondern die Republik und ihre Institutionen“ souverän sind.

Bei gleichzeitiger Abkehr von der liberalen Demokratie ist festzuhalten, dass wir unsere Bemühungen um die Stärkung der Demokratie genau dort ansetzen müssen: bei den Institutionen. Dies kann uns gelingen, indem die „Sache des Volkes“ [res populi] mittels diversitätsorientierter Partizipation am Gesetzwerdungsprozess mitwirkt. Damit führt die „Vielheit der einzelnen Bürger [besser noch: jener „Menschen, die hier leben„] zur übergeordneten Einheit des Gemeinwesens“ [res publica] und gleichzeitig beugen wir so Spaltungstendenzen durch eine mögliche „Diktatur der Mehrheit“ vor. Wie nun aber das Gemeinwohl als wesentlicher Aspekt des republikanischen Verfassungsprinzips seine Wirkung auch in einer Parteiendemokratie besser entfalten kann, das hat David van Reybrouck in „Gegen Wahlen“ wunderbar herausgearbeitet. Wie wir dessen Vorschläge eines birepräsentativen Systems realisieren, das müssen wir allerdings selbst herausfinden. In Belgien beispielsweise wurde hierzu G1000 als Plattform für demokratische Innovation gegründet. Einer ihrer Erfolge ist der „Bürgerdialog in Ostbelgien„. Abseits von entwicklungsbeschleunigenden Krisen bieten Demokratiefestivals eine weitere (erste) Möglichkeit auf dem Weg zu mehr politischer Teilhabe.

Bei gleichzeitiger Abkehr von der liberalen Demokratie ist festzuhalten, dass wir unsere Bemühungen um die Stärkung der Demokratie genau dort ansetzen müssen: bei den Institutionen. Dies kann uns gelingen, indem die „Sache des Volkes“ [res populi] mittels diversitätsorientierter Partizipation am Gesetzwerdungsprozess mitwirkt. Damit führt die „Vielheit der einzelnen Bürger [besser noch: jener „Menschen, die hier leben„] zur übergeordneten Einheit des Gemeinwesens“ [res publica] und gleichzeitig beugen wir so Spaltungstendenzen durch eine mögliche „Diktatur der Mehrheit“ vor. Wie nun aber das Gemeinwohl als wesentlicher Aspekt des republikanischen Verfassungsprinzips seine Wirkung auch in einer Parteiendemokratie besser entfalten kann, das hat David van Reybrouck in „Gegen Wahlen“ wunderbar herausgearbeitet. Wie wir dessen Vorschläge eines birepräsentativen Systems realisieren, das müssen wir allerdings selbst herausfinden. In Belgien beispielsweise wurde hierzu G1000 als Plattform für demokratische Innovation gegründet. Einer ihrer Erfolge ist der „Bürgerdialog in Ostbelgien„. Abseits von entwicklungsbeschleunigenden Krisen bieten Demokratiefestivals eine weitere (erste) Möglichkeit auf dem Weg zu mehr politischer Teilhabe.

Wie schafft man Demokratie?

Diese (Macht-)Frage stellte Jan-Werner Müller im Untertitel seines im Jahr 2021 erschienenen Buches „Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit“. Zu einer seiner Antworten darauf führt er wie folgt:

„Lloyd Blankfein, ehemals Chef von Goldman Sachs und eingetragener Demokrat, erklärte während der Vorwahlen 2020: ‚Ich denke, es könnte mir schwerer fallen, Bernie zu wählen als Trump.‘ Nach Sanders‘ Attacke auf die ‚Milliardärsklasse‘ gefragt, meinte er:

„Lloyd Blankfein, ehemals Chef von Goldman Sachs und eingetragener Demokrat, erklärte während der Vorwahlen 2020: ‚Ich denke, es könnte mir schwerer fallen, Bernie zu wählen als Trump.‘ Nach Sanders‘ Attacke auf die ‚Milliardärsklasse‘ gefragt, meinte er:

Ich mag keine Ermordung durch Kategorisierung. Das halte ich für unamerikanisch. Ich finde, das ist destruktiv und maßlos. Ich finde, das ist ebenso schädlich für den amerikanischen Charakter wie Trump, der Gruppen von Menschen verunglimpft, denen er niemals begegnet ist. Aber wenigstens kümmert Trump sich um die Wirtschaft.

So können sehr Wohlhabende denn an rechtspopulistischen Parteien etwas Positives finden, weil sie ihren wirtschaftlichen Interessen dienen (‚wenigstens kümmert Trump sich um die Wirtschaft‘). Die Mittelschichten wiederum können in diesen Parteien Retter des ‚wahren Volks‘ vor allerlei unwürdigen Anderen erblicken, ob das nun die Armen oder ethnische Minderheiten (oder beide) sein mögen. ‚Wir brauchen die Ängstlichen, um Mehrheiten zu bewegen‘, erklärte eine führende Politikerin der AfD dazu. Und die am schlechtesten Gestellten gehen erst gar nicht zur Wahl oder, falls doch, nur, um den etablierten Parteien per Protestwahl einen Denkzettel zu verpassen, wobei der rechtspopulistische Kandidat oft schlicht für das lauteste ‚Ihr könnt mich alle mal!‘ zu stehen scheint (um Michael Moores Äußerung über Trump zu zitieren).

In Jean Renoirs Film Die Spielregel, der in vielerlei Hinsicht von der Krise der Demokratie in den dreißiger Jahren handelt, meint eine Figur namens Octave, ‚dass jeder seine Gründe hat‘. Es ist unwahrscheinlich, dass man das, was manche für gute Gründe halten, ganz grundsätzlich ändern kann. Man kann jedoch die Anstrengung unternehmen, die Institutionen und die Wahlmöglichkeiten zu ändern, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Und das heißt unter anderem: Die kritische Infrastruktur der Demokratie zu öffnen und umzugestalten.“ (S 54 f)

Erinnern wir uns dabei an die oben erwähnten Zitate von Jean Jacques Rousseau und Hans Kelsen.

„Bei einer klassischen Demokratie geht es gerade darum, die Vielen – auch die Verarmten – politisch zu ermächtigen, sodass es zur Durchsetzung wirtschaftlicher und sozialer Interessen kommen kann, da nur so die politische Freiheit der Vielen in einem egalitären Bestreben ermöglicht werden kann. Auf dieser Linie ist Sheldon Wolin, der Arendt dafür kritisiert, dass sie das Problem sozialer Ungleichheit politisch in ihrem Idealmodell ignoriere und den Wert der demokratischen Gleichheit (sozialer und politischer Art) nicht ernst genug nehme.“ (Dingeldey, S 28)

„Bei einer klassischen Demokratie geht es gerade darum, die Vielen – auch die Verarmten – politisch zu ermächtigen, sodass es zur Durchsetzung wirtschaftlicher und sozialer Interessen kommen kann, da nur so die politische Freiheit der Vielen in einem egalitären Bestreben ermöglicht werden kann. Auf dieser Linie ist Sheldon Wolin, der Arendt dafür kritisiert, dass sie das Problem sozialer Ungleichheit politisch in ihrem Idealmodell ignoriere und den Wert der demokratischen Gleichheit (sozialer und politischer Art) nicht ernst genug nehme.“ (Dingeldey, S 28)

Demokratisierung durch Bewegungen?

Demokratisierung der Bewegungen?

„Bemühungen um eine Demokratisierung auf Systemebene sind in den letzten Jahrzehnten nur in Ansätzen und Teilbereichen erfolgreich gewesen. Von einem Durchbruch kann keine Rede sein. Zu stark sind die Beharrungskräfte, zu stark auch die Interessen derer, die Macht zu verlieren haben, aber radikaldemokratische Forderungen mit dem bekannten argumentativen Arsenal abwehren, die Entscheidungsmaterien seien zu komplex, die Interessen zu partikular, die Bürgermeinungen zu volatil, die Emotionen zu unkontrolliert, die Gefahr von Meinungsmanipulation zu groß, um eine Einmischung ins politische Geschäft der Professionellen zu rechtfertigen. So gesehen ist es geradezu erstaunlich, dass der Bürgerschaft immerhin die Kompetenz und Weisheit zugebilligt wird, sich wenigstens das geeignete Personal auszuwählen, dass von all den genannten Defekten frei zu sein scheint oder dessen spannungsreiches Zusammenwirken das Gemeinwohl fördern würde.“ (Dieter Rucht, 2018, S 48 f)

Demokratisiert Euch!

… und gründet starke Bündnisse zur Überwindung der beschriebenen Widerstände.

„Man kann jedoch die Anstrengung unternehmen,

die Institutionen und die Wahlmöglichkeiten zu ändern, …“

„Es braucht eine kritische Masse von Menschen,

die sich in ihrem Handeln an veränderten Leitbildern orientieren

und damit die Leitbilder und dann auch das politische Handeln verändern.“

Johannes Wallacher, These 8

(vgl. Erica Chenoweth)

Auf dem Weg zu einer partizipativen Demokratie

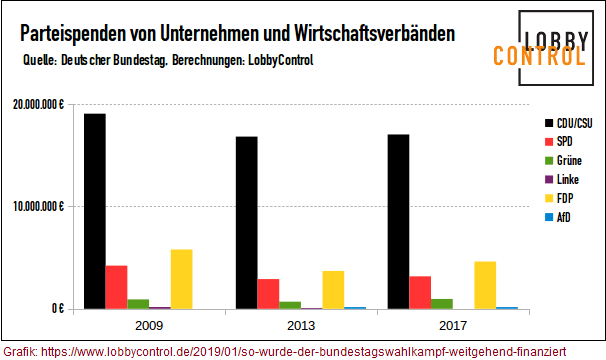

Nehmen nun private Akteure „Einfluss auf Abgeordnete und Regierung, um Gesetze, Richtlinien und Verordnungen so zu beeinflussen, dass wirtschaftliche und politische Macht sich verbinden„ (Frank Schäffler), dann bedarf es neben der (Gemeinwohl-)Kontrolle der Regierenden – zB via Zukunftskammer/House of Lots – auch einer Reduzierung der Einflussnahme privater (Partikular-)Interessen1 auf die Politik – Stichwort: „selektive Responsivität„.  Andernfalls würde beispielsweise das Gesundheitswesen in einer Welt des freien Kapitalverkehrs „zunehmend dem Wettbewerb“ überlassen, mit verheerenden Folgen für die öffentliche Daseinsvorsorge auch abseits einer Epidemie. Insofern ist „Lord Actons Dictum“ mittlerweile ebenso zutreffend, wenn es lautete:

Andernfalls würde beispielsweise das Gesundheitswesen in einer Welt des freien Kapitalverkehrs „zunehmend dem Wettbewerb“ überlassen, mit verheerenden Folgen für die öffentliche Daseinsvorsorge auch abseits einer Epidemie. Insofern ist „Lord Actons Dictum“ mittlerweile ebenso zutreffend, wenn es lautete:

Macht korrumpiert, globale Macht korrumpiert global.

Genau dort, wo die vielen „Vorteile für die sozioökonomische Entwicklung„2 (S 1) enden, beginnen die „Strukturen des Unrechts“ (S 8) Unfreiheit zu produzieren. Wir müssen keine Propheten sein, um zu erkennen, dass wir dieser ins Dunkle sich entwickelnden Freiheit (zB durch Deregulierung) Gerechtigkeit abzuringen (vgl. Jean Baptist Lacordaire) haben. Gerichte können ihre Funktion als „Auffangnetz“ (Daniel Ennöckl) aber auch nur dann wahrnehmen, wenn zuvor die Politik nicht versagt, indem sie ihre Hausaufgaben macht. Doch selbst dann, wenn im Verfassungstext eines Landes festgeschrieben ist, dass „die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit […] dem Gemeinwohl [dient]„, ist damit ein „menschenwürdiges Dasein für alle“ noch nicht gewährleistet. Und wer auf die (langfristige) Wirkung von – zB Politischer – Bildung vertraut, kann mitunter enttäuscht feststellen, dass diese ganze Staaten in Geiselhaft nehmen kann: Michael J. Sandel spricht diesbezüglich von „Erbaristokratie„. Die Überlegungen von Hartmut Rosa sollen uns eine Orientierungshilfe sein zur Beantwortung der Frage, wie die von ihm erwähnte Gemeinwohlkonzeption aussehen könnte.

Tamara Ehs am Beginn des Kapitels „Utopie“ in ihrem Essay Krisendemokratie (2020):

Tamara Ehs am Beginn des Kapitels „Utopie“ in ihrem Essay Krisendemokratie (2020):

„Im Grunde ist es auch egal, wo wir mit der Demokratisierung beginnen; wichtig ist nur anzufangen.“

Wichtig dabei ist die Erkenntnis, dass „die Beziehungen zählen“ bei der Gestaltung von (Rahmen-)Bedingungen für ein gutes Leben für alle:

… erst eine innere Bekehrung verwandelt die äußeren Umstände, aber zugleich stützen und ermöglichen äußere gerechte Zustände eine innere Bekehrung des Menschen zum Guten, der ohne äußere Gerechtigkeit der inneren Lieblosigkeit zum Opfer fiele.

Peter Schallenberg, in: Zivilökonomie, 2013, S 23

In der verständlicheren Sprache eines Kurt Remele (2021, S 86 f) heißt es: „Alfred Adler war sich u.a. durch eine selbst durchgeführte Studie bei Wiener Schneidern deutlich bewusst geworden, dass die konkrete Gestaltung der Arbeitsverhältnisse entscheidend zur Gesundheit oder Krankheit der Menschen beiträgt. Für die Förderung des Gemeinwohls bedeutet dies: Am Gemeinwohl orientiertes Verhalten des oder der Einzelnen ist zweifellos notwendig, aber mindestens ebenso stark kommt es auf [die] gesellschaftlichen Verhältnisse an.“

Ergänzend Rebecca J. Lester: „Die Internal Family Systems Therapy geht davon aus, dass der Geist von Natur aus vielschichtig ist – dass das, was wir als ‚Selbst‘ erleben, in Wirklichkeit ein internes System von Subjekten ist, die sich als Reaktion auf innere und äußere Hinweise verändern und die etwa durch Psychotherapie angesprochen und verändert werden können.“ Nachdem auch die Klientin Ella keine Integration der verschiedenen „Teile“ ihres Selbst anstrebte, war es ihr Ziel als Therapeutin der „Aufbau einer Gemeinschaft“. Beide haben dann damit begonnen, „Strategien zu erarbeiten, um die Kommunikation zwischen Ellas Teilen zu verbessern. […] Ella und ihre anderen Teile hielten schließlich »Teambesprechungen« ab, bei denen sie in einem von ihr geschaffenen Raum zusammenkamen, einem Wohnzimmer mit bunten Sofas und Kissen und Spielzeug für die Jüngeren.“ Es ging darum, „dauerhafte Bindungen in der Gegenwart aufzubauen“.

Anmerkungen

1 | Partikular– oder Einzelinteressen haben gegenüber dem Gemeinwohl durchaus ihre Berechtigung, sofern sie für die Betroffenen existenziell bedeutsam werden.

2| Paul M. Zulehner: „Gesellschaftliche Veränderungen als Herausforderung an den Diakonat“

Diese Webseite (mit ergänzendem Anhang) als pdf-Datei.

Zuletzt noch diese Deutungshinweise: ☼ Sonne als christliches Symbol und Geist als Grundlage unseres Lebendig-Seins.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.