Auf der Suche nach einem guten Leben für alle bietet uns die Geschichte von Dr. Faust eine interessante Vorlage, die wir uns näher ansehen wollen:

Als Margarete ihre Kleider einräumen wollte entdeckt sie ein Schmuckkästchen und fragt sich: „Wie kommt das schöne Kästchen hier herein?“ Verführerisch „hängt ein Schlüsselchen am Band“, sie benützt dieses und probiert schließlich die „Herrlichkeit“ von einer Kette, mit der „eine Edelfrau am höchsten Feiertage gehn“ könnte. Margarete fragt sich: „Was hilft euch Schönheit, junges Blut?“ und kommt zur Erkenntnis: „Man lobt euch halb mit Erbarmen. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach wir Armen!“

Reich durch unser Engagement für andere

Werden wir in dem Moment, als unser Herz dem äußeren Glanz verfällt zu lebloser Materie? Was sonst könnte Johann Wolfgang von Goethe mit „alles“ gemeint haben? Jedenfalls sind wir arm, sobald wir nach irdischem Reichtum streben.

Reich hingegen werden wir durch unser Engagement zur Abwendung von absoluter und relativer Armut. Doch an dieser Stelle scheiden sich bereits die Geister. Christoph Butterwegge:

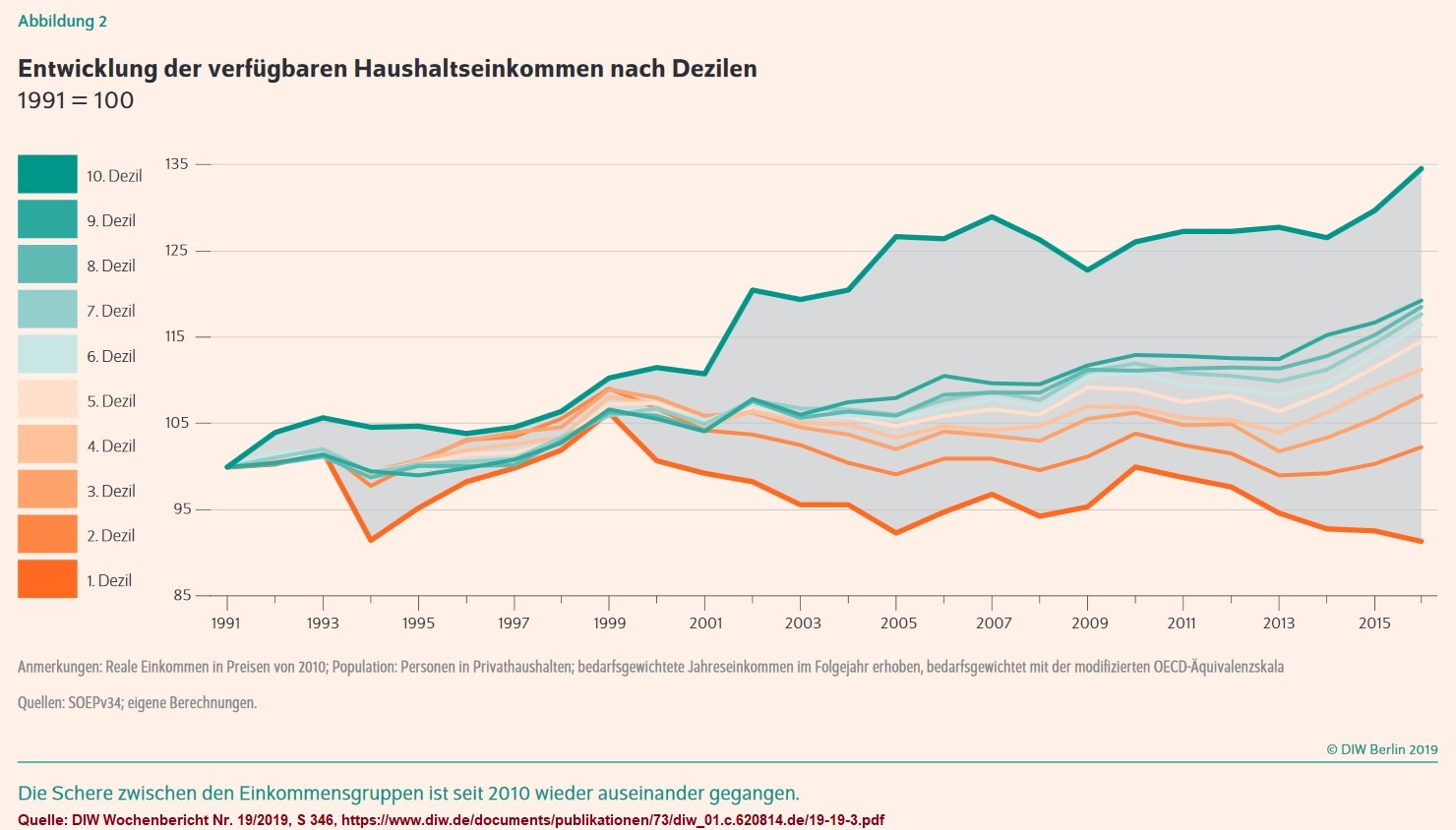

Erfolge im Kampf gegen die relative Armut sind viel schwerer zu erringen als im Kampf gegen die absolute Armut, weil die Einkommensverteilung so beeinflusst werden muss, dass niemand zu weit nach unten vom Mittelwert abweicht. Denn im Unterschied zur absoluten Armut, der man auf karitativem Wege, das heißt mit Lebensmitteltafeln, Kleiderkammern und Möbellagern begegnen kann, erfordert die Bekämpfung der relativen Armut, dass man den Reichtum antastet.

Quelle: Die Verharmlosung der Armut, 2016-10-21

Solidarität, die sich rechnet

Der Kampf gegen Armut und für sozialen Frieden muss nicht mit Entbehrungen verbunden sein, die als belastend empfunden werden. Er darf auch intelligent geführt werden. So, dass am Ende alle siegen.

Beispiel: „Housing first“. Dieses politische Konzept der Unterstützung von Obdachlosen (über-)fordert diese nicht, sondern es gibt. Andere würden stattdessen von den Betroffenen erwarten, „sich einen Job zu suchen und sich von psychischen Problemen oder Suchterkrankungen selbst zu befreien. Erst dann gibt es Hilfe bei der Wohnungssuche.“1

Dabei wäre es so einfach und gleichzeitig hilfreich für die Mitte der Gesellschaft wie für die sozial Ausgegrenzten:

Dabei wäre es so einfach und gleichzeitig hilfreich für die Mitte der Gesellschaft wie für die sozial Ausgegrenzten:

- Konzepte wie „Housing First“ zeigen, dass wir alle davon profitieren, wenn Obdachlosen eine Wohnung zur Verfügung gestellt wird.

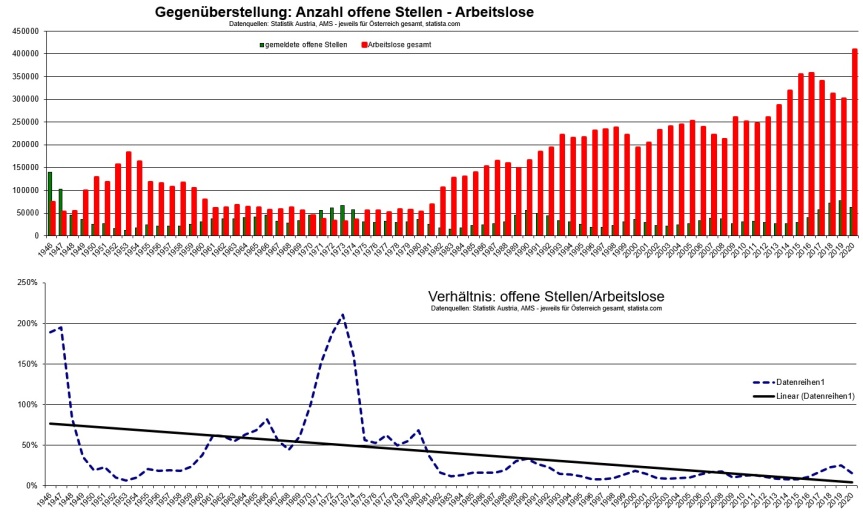

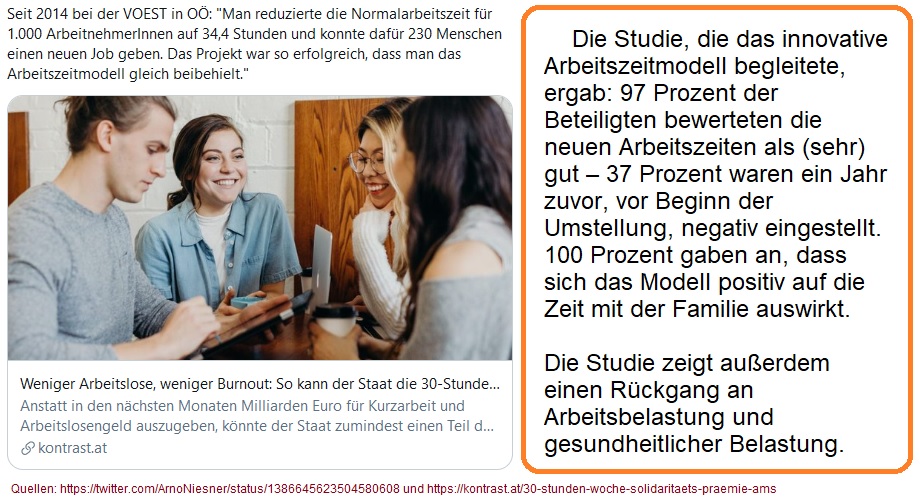

- Verteilen wir die gesamte geleistete Arbeitsmenge gleichmäßiger auf alle Arbeitsfähigen im Erwerbsalter, so entlasten wir nicht nur den Sozialstaat, sondern wir unterstützen damit auch die Mittelschicht und bewahren sie so vor einem drohenden Absturz.2

- Dort, wo das nicht möglich ist, schützt der Sozialstaat als „das Vermögen der breiten Mittelschicht“ (Markus Marterbauer).

Soziale Ungleichheit schadet allen, also auch den Reichen

Um den Blick frei zu bekommen dafür, müssen wir uns verabschieden von verschiedenen Überzeugungen, die wir uns angeeignet haben im Glauben an die Versprechungen nach mehr Freiheit für alle. Darin ist eine ganz andere Kette verborgen als die, mit der wir uns zu schmücken versuchen. Denn am Ende aller Flexibilisierung steht Burnout, am Ende aller Ausbildungserfolge  bleiben die guten Arbeitsplätze knapp und für viele fehlen sie ganz. Dierk Hirschel: „Die unzähligen Taxifahrer und Paketboten mit akademischem Abschluss legen davon Zeugnis ab. Hier werden häufig Ursache und Wirkung verwechselt. Ein gerechtes Bildungssystem, das alle Kinder zum Abitur und Studium führt, schafft nicht automatisch mehr Verteilungsgerechtigkeit. […] Das spricht nicht gegen notwendige Bildungsreformen, aber gegen die weit verbreitete Illusion, mit Bildungspolitik für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen zu können.“ (Das Gift der Ungleichheit, 2020, S 126 f)

bleiben die guten Arbeitsplätze knapp und für viele fehlen sie ganz. Dierk Hirschel: „Die unzähligen Taxifahrer und Paketboten mit akademischem Abschluss legen davon Zeugnis ab. Hier werden häufig Ursache und Wirkung verwechselt. Ein gerechtes Bildungssystem, das alle Kinder zum Abitur und Studium führt, schafft nicht automatisch mehr Verteilungsgerechtigkeit. […] Das spricht nicht gegen notwendige Bildungsreformen, aber gegen die weit verbreitete Illusion, mit Bildungspolitik für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen zu können.“ (Das Gift der Ungleichheit, 2020, S 126 f)

Wir müssen keinem Wachstumsfetisch um jeden Preis anhängen, um Studienergebnisse des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der OECD zu akzeptieren, wonach soziale Ungleichheit der Prosperität eines Landes schadet. Anika Stitz und Silke Birgitta Gahleitner in ihrer Rezension zu Gleichheit ist Glück (…) von Richard Wilkinson und Kate Pickett: „Soziale Probleme sind zwar, wie die AutorInnen hervorheben, vermehrt in den ärmeren Schichten einer Gesellschaft festzustellen, aber häufiger in Gesellschaften, die eine hohe Ungleichheit aufweisen.“3

Reich durch den Kampf gegen Erwerbsarmut und Arbeitslosigkeit

In diesem Sinne machen wir uns allen einen Gefallen, indem wir uns gewerkschaftlich organisieren, auf der Basis von solidarisch-nachhaltigen Konzepten zivilgesellschaftlich vernetzen und gemeinsam mobilisieren. Dazu müssen wir aufklären. Mitunter auch darüber, dass es Gesetze gibt, die es einzuhalten gilt. Wir müssen aber auch aufklären darüber, dass wir der Souverän in unseren Demokratien sind, die hier Lebenden und Arbeitenden, und nicht das Finanzkapital4. Dessen letzter Zweck darf nicht die Maximierung des Profits um jeden Preis sein, sondern es soll uns ein gutes Leben ermöglichen. Andernfalls wären wir als Menschen genauso arm wie Margarete, wenn sie den gefundenen Schmuck nicht von sich weisen würde, indem sie Marthe gegenüber meint: „Ach Gott! der Herr ist gar zu gut: Schmuck und Geschmeide sind nicht mein.“

So gesehen bereichern wir uns im doppelten Sinne, wenn wir einerseits gegen soziale Ausgrenzung auf den Arbeitsmärkten kämpfen und andererseits dafür volkswirtschaftlich prosperieren. Kulturelle Bildung kann uns dabei helfen, sofern wir „unseren Blick für die Potentiale öffnen, die im Spiel der Wirklichkeit stecken.„

Anmerkungen

1 | In: „Finnland hat es geschafft: Es gibt fast keine Obdachlosen mehr!„, veröffentlicht am 10. 11. 2020, 9:21 MEZ

2 | Dierk Hirschel in Das Gift der Ungleichheit: „Die Lohnspreizung spiegelt sich auch in den Monatslöhnen wider. Monatslöhne sind ungleicher verteilt als Stundenlöhne, da die Arbeitnehmer unterschiedlich lange arbeiten. Niedriglohnbezieher schufteten unfreiwillig weniger.“ (S 27) Wie sich Ungleichheit zudem negativ auf alle Steuerzahlenden auswirkt: „Die Ungleichheit in der Primärverteilung ist gewaltig. Was in der ersten Runde der Einkommensverteilung schiefläuft, kann der Staat anschließend nur mühsam mittels Steuern, Abgaben und Transfers korrigieren. Umgekehrt entlastet eine egalitäre Primärverteilung den Staat, da er dann weniger bedürftige Bürger unterstützen muss. Der soziale Ausgleich und somit die Wirksamkeit des Sozialstaats lässt jedoch nach.“ (S 29)

3 | Anika Stitz/Silke Birgitta Gahleitner. Rezension vom 07.06.2011 zu: Richard Wilkinson, Kate Pickett: Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind. Haffmans & Tolkemitt (bei Zweitausendeins) 2009. 2. Auflage. ISBN 978-3-942048-09-5. In: socialnet Rezensionen, ISSN 2190-9245, https://www.socialnet.de/rezensionen/11444.php, Datum des Zugriffs 30.03.2021

4 | Zwei Aspekte sind hier zu erwähnen, die einander verstärken: einerseits führt Arbeitslosigkeit und materielle Armut neben gesundheitlichen Folgen auch zu sozialer und politischer Ausgrenzung zB durch eine geringere Wahlbeteiligung und andererseits wirkt „selektive Responsivität“ im Rahmen der Gesetzgebung.

Dr. Joseph Kuhn am Schluss seines Beitrages „Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Ergebnisse aus der bayerischen Gesundheitsberichterstattung“ resümierend: „Zu starke soziale Ungleichheit scheint, wie internationale Studien zeigen, gesundheitlich für alle abträglich zu sein, auch für die wohlhabenderen Gruppen (Wilkinson/Pickett 2010). Von einer erfolgreichen Umsetzung des „Health in all Policies“-Ansatzes würde also die Gesellschaft insgesamt profitieren.“ (S 15)

Mit anderen Worten: „Das Soziale ist die beste Medizin!„ (S 6)

Dieser mittlerweile oft zitierte Gedanke wurde vermutlich erstmals von Ilona Kickbusch als Bezeichnung verwendet für ihren gleichnamigen Vortrag auf dem Kongress „Armut und Gesundheit“ im Dezember 2000.

Aus der Fülle konkreter Anwendungen seien Social Prescribing und gesellschaftliche Teilhabe genannt. Die Rahmenbedingungen dafür und für jede weitere soziale Innovation sind so zu gestalten, dass sie diese zeitnah und bundesweit fördern.

Nachsatz

Was muss geschehen, dass Gesetze und Verordnungen „das Soziale als die beste Medizin“ fördern? Aktionismus wird dazu nicht reichen, denn wie wir gesehen haben, konnten 100.000 Demonstrierende gegen den 12-Stunden-Tag diesen nicht verhindern. Jahre später gibt es ihn noch immer, inklusive der geöffneten Tür zur Sonntagsarbeit. Vermutlich werden wir so etwas wie eine zivilgesellschaftliche Mitentscheidung brauchen, zB in Form von Räten bei der Formulierung von Gesetzen und Verordnungen oder als Kontrollinstanz.

Auch innerhalb der Interessensvertretungen gilt es hinsichtlich der Zielabwägungen aufzupassen. Insbesondere dann, wenn der „Health in All Policies„-Ansatz als Argument dafür dient, um in einer zunehmend von Erwerbslosigkeit und prekären Arbeitssituationen gebeutelten Arbeitswelt einen späteren Pensionsantritt zu unterstützen (siehe FSG-Antrag 8).

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.