Jeweiliger Link zu den Inhalten: Druck von unten durch fortschrittliche soziale Bewegungen, Losverfahren und Diskussion

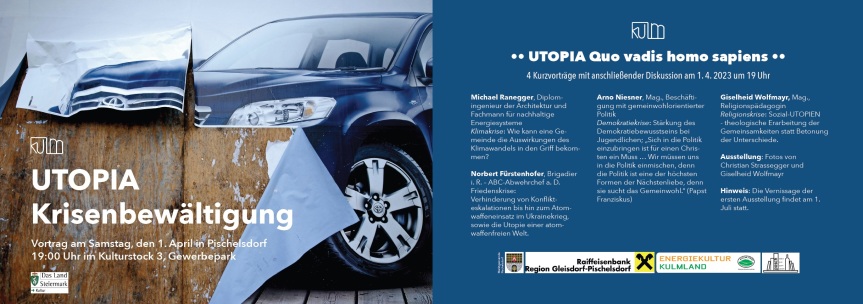

Zu Eutopia, dem Land des Glücks, fühlen wir uns schon immer hingezogen. Wen wundert es also, dass bereits verschiedene Projekte danach benannt wurden. Die Sehnsucht nach dem Paradies, dem „guten Ort“, um eine weitere Bedeutung des Begriffs Eutopia zu verwenden, wird uns auch weiterhin begleiten. Wenn wir versuchen wollen, diesen Wunsch lebendig werden zu lassen, dann dürfen wir uns allerdings nicht die Mühe ersparen, die gegebenen Verhältnisse zu analysieren und allfällige Realisierungschancen zu erörtern. Danach erst sollten wir zur Tat schreiten bzw dazu einladen. Das Paradies auf Erden fällt schließlich nicht ohne unser Zutun vom Himmel.

Zunächst also die Analyse:

Beginnen wir unsere Untersuchungen bei den aktuellen Preissteigerungen, wie wir sie seit einem Menschenleben nicht mehr erlebt haben. Die damit verbundene Krise ist aber nur eine von mehreren, die uns seit einigen Jahren herausfordern.

Wie kam es dazu und welche Schritte können wir setzen, um deren Vermehrung einzubremsen und ihre Auswirkungen zu lindern?

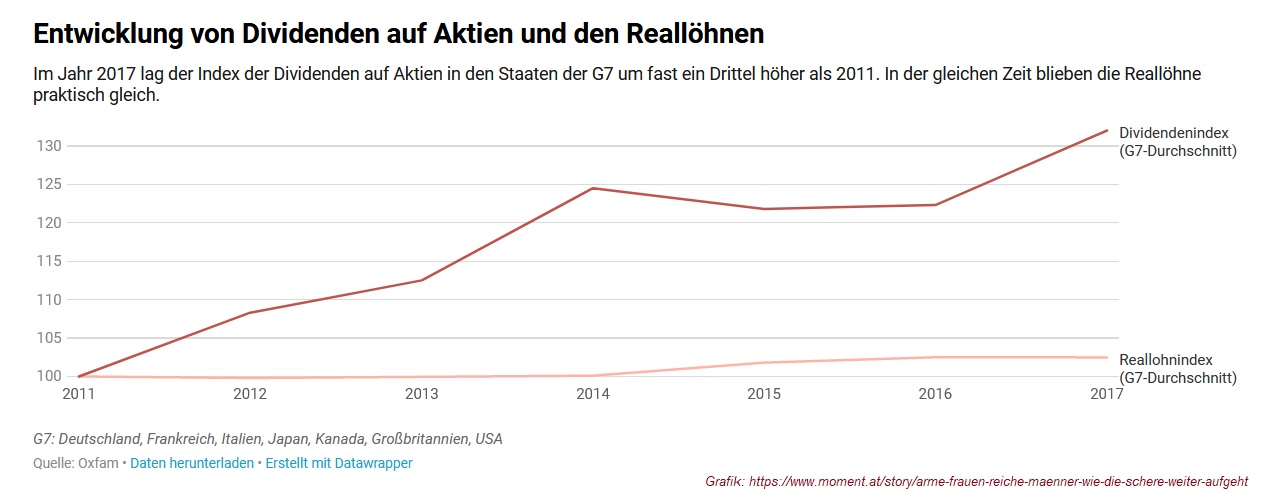

Offensichtlich hat die zunehmende Krisenanfälligkeit unserer westlichen Gesellschaften etwas mit unseren politisch-wirtschaftlichen Gegebenheiten zu tun. Weil nur der Erfolg zählt haben wir uns in Abhängigkeiten begeben, durch die ein einziger Unfall im Suezkanal zu weltweiten und monatelangen Lieferverzögerungen führt. Hinzu kommen soziale Ausgrenzungen von Menschen und die zerstörerische Ausbeutung der Natur.

Lange Zeit wurden die Schattenseiten der willkommenen Wohlstandsvermehrung verschwiegen oder gar in Abrede gestellt. So veröffentlichte das Magazin Spektrum der Wissenschaft bereits im November 2015 die Hintergrundrecherche: „Wie Exxon den Klimawandel entdeckte – und leugnete“. Doch erst Jahre später wird breit darüber berichtet und diskutiert. Kaum bekannt sind auch die Analysen von Per Molander und Michael J. Sandel. Beide beschreiben dasselbe gesellschaftsimmanente Phänomen der Erbaristokratie. Wie sehr das in Leistungsgesellschaften unter Druck geratene Gemeinwohl mittlerweile Demokratien gefährdet, darauf weist der US-amerikanische Moralphilosoph Sandel in seinem 2020 erschienenen Werk „Vom Ende des Gemeinwohls“ hin: „Die Reichen und Mächtigen haben das System manipuliert, um ihre Privilegien zu behalten; die Akademiker haben herausgefunden, wie sie ihre Vorteile an ihre Kinder weitergeben können, wodurch die Meritokratie zu einer Erbaristokratie geworden ist.“ (S 191)

Drei Jahre davor berichtete Per Molander in der Originalausgabe von „Condorcets Irrtum – Warum nur ein starker Staat die Demokratie retten kann“ über Vergleichbares in Venedig:

„In bestimmten Situationen kann eine Meritokratie über die Aristokratie gestellt werden. Ein bekanntes Beispiel ist die spätmittelalterliche Verwandlung der Handelsrepublik Venedig von einer regionalen Großmacht mit dynamischer Ökonomie in einen Stadtstaat unter vielen. Die Entwicklung des Überseehandels im 9. und 10. Jahrhundert hatte dazu geführt, dass das Amt des Dogen, das in der Praxis vererbbar gewesen war, seit dem Jahr 1032 durch Wahlen besetzt wurde. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts wurde ein Kontrollgremium gebildet, der große Rat, das Machtzentrum der Republik. Er wurde jedoch zunehmend von einer Gruppe mächtiger Familien dominiert, und gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurden nach und nach mehrere Verfassungsänderungen vorgenommen, um den Zugang zu begrenzen. Die 1297 verfügte Schließung des Rats, La Serrata, die Venedig zu einer Erbaristokratie machte, wurde im Jahr 1319 endgültig besiegelt.“ Die Folgen waren damals wie heute dieselben: „… die Wirtschaftspolitik entfernte sich von den Prinzipien der Offenheit und des Wettbewerbs.“ (S 190, mehr dazu in: Erbaristokratie versus Gemeinwohl)

Genau an dieser Stelle befinden wir uns heute wieder. Das von Hans Kelsen mit besonderem Nachdruck eingeführte Kontrollgremium Bundesrat konnte in mehr als 100 Jahren kaum jemals im ursprünglichen Sinne wirksam werden. Deshalb gibt es die nicht in der Verfassung genannte Landeshauptleutekonferenz, wodurch die Interessen der Bundesländer nicht wie vorgesehen in die Gesetzgebung des Bundes eingebracht werden. Der Bundesrat als zweite Kammer des Parlaments erfüllt damit und aufgrund des praktizierten Klubzwangs innerhalb der politischen Parteien nur fallweise und mehr zufällig seine Funktion im Rahmen des föderalen Verfassungsprinzips. Viele fragen sich, wie diese Kontrollinstitution zu reformieren sei. Eine Überlegung dazu betrifft das Gemeinwohl als einen Ausdruck des republikanischen Verfassungsprinzips. Darüber später mehr.

Kommen wir zurück zu den Schattenseiten einer willkommenen Wohlstandsvermehrung und den jahrelang vernachlässigten Berichten über Exxon:

Am Ende des fossilen Zeitalters folgen nun – mittlerweile unvermeidlich – die Tage der Abrechnung. Hoffen wir, dass in klimapolitischen Fragen endlich mehr auf das sogenannte „einfache Volk“ gehört wird. Dieses wäre nämlich – das zeigen die Ergebnisse der Beratungen des Klimarates – durchaus bereit zu selbstbegrenzenden Maßnahmen. Der Appell des Klimaforschers Georg Kaser bei der Präsentation am 4. Juli 2022 lautete nämlich: „Und das möchte ich allen Entscheidungsträgern ans Herz legen: Sie würden um vieles weiter gehen, als es die Entscheidungsträger bisher geglaubt haben, weil sie verstanden haben, dass es notwendig ist.“ Zur Kritik an der Auswahl der Teilnehmenden ist folgendes anzumerken: zwar wurde keine Methode einer „aufsuchenden Beteiligung“ gewählt und dennoch war die Gesamtbevölkerung durch die mehr als 80 Teilnehmenden „breit repräsentativ“ vertreten.

Schicksal Bürgerbeteiligung am Beispiel Klimarat

Obwohl die Durchführung des Klimarates auf einem Entschließungsantrag des Nationalrats beruhte, in dem „Abgeordnete von ÖVP, Grünen und Neos die Bundesregierung um die Einsetzung eines Klimarats ersucht[en], wie er im Klimavolksbegehren gefordert worden war“, meinte der ÖVP-Umwelt- und Klimasprecher Johannes Schmuckenschlager einen Monat vor Veröffentlichung der Beratungsergebnisse: „Ich kritisiere nicht die Bürger, die sich da engagieren, aber ich kritisiere das Gremium als Institution.“

Obwohl die Durchführung des Klimarates auf einem Entschließungsantrag des Nationalrats beruhte, in dem „Abgeordnete von ÖVP, Grünen und Neos die Bundesregierung um die Einsetzung eines Klimarats ersucht[en], wie er im Klimavolksbegehren gefordert worden war“, meinte der ÖVP-Umwelt- und Klimasprecher Johannes Schmuckenschlager einen Monat vor Veröffentlichung der Beratungsergebnisse: „Ich kritisiere nicht die Bürger, die sich da engagieren, aber ich kritisiere das Gremium als Institution.“

Hier sind wir an einem interessanten Kritikpunkt angelangt. Denn nach Hans Kelsen, dem „Vater der Verfassung“ Österreichs, sind „nicht das Volk (dessen Wille ohnehin nur ein fiktiver sei), sondern die Republik und ihre Institutionen“ souverän.

Genau darum geht es aber in einer Demokratie, dass – ganz im Sinne von Jean Jacques Rousseau – der Gemeinwille regiert und nicht die „Summe der individuellen privaten Einzelinteressen„, die sich aus „familiäre[n] oder wirtschaftliche[n] Bindungen […] bilden. […] Diese Mahnung lässt sich auch gegen politische Parteien wenden, sofern sie Klientelpolitik treiben.“

Wie bereits erwähnt, zählt heute mehr denn je nur der private Erfolg jedes Einzelnen. Von „einer spezifischen vertu oder Tugend, an das Gemeinwohl des Ganzen zu denken“ ist in wirtschaftsliberalen Kreisen nichts zu erkennen. Dies wäre ja geradezu blasphemisch hinsichtlich der zu vertretenden Ideologie eines grenzenlosen Wachstums. Das gilt für profitmaximierende Unternehmen ebenso, wie für politische Parteien. Während uns noch die Worte von Papst Franziskus aus seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium aus dem Jahr 2013 gut in Erinnerung sind, die da lauten: „Diese Wirtschaft tötet.“ (S 238), träumt derselbe Papst mittlerweile von einer „anderen Wirtschaft“, wenn er sagt: „Die Wirtschaft muss immer sozial sein und dem Sozialen dienen.“

Um dies erreichen zu können, braucht es das demokratische Gegenüber als Regulator für den wirtschaftlichen Wettbewerb. Stattdessen führte dieser zu einer Demokratie, von der Emanuel Towfigh im Jahr 2015 meinte: „Aber die Parteiendemokratie hat sich offenkundig überlebt, die Nachteile dieses Systems werden immer deutlicher sichtbar.“

Fast drei Jahrhunderte davor formulierte Jean Jacques Rousseau daher folgende Überlegungen: „Um wirklich die Aussage des Gemeinwillens zu bekommen, ist es deshalb wichtig, dass es im Staat keine Teilgesellschaften gibt und dass jeder Bürger nur seine eigene Meinung vertritt. […] Wenn es aber Teilgesellschaften gibt, ist es wichtig, ihre Zahl zu vervielfachen und ihrer Ungleichheit vorzubeugen […].“ (Vom Gesellschaftsvertrag …, 320 ff) Wollen wir nun – endlich -, dass mehr das Gemeinwohl „regiert“ und weniger die Partikularinteressen der großen Einflüsterer, dann stellt sich uns diese nächste Frage:

Wie bringen wir nun den aus zwei Kammern bestehenden Vertretungskörper Parlament dazu, mehr auf alle Menschen im Land zu hören, und nicht nur auf ihre jeweiligen Teilgesellschaften?

Gemäß den Erhebungen der Politikwissenschafterin Erica Chenoweth müssen wir lediglich 3,5 Prozent der Bevölkerung mobilisieren (vgl. Harald Welzer), um ein „Umschwenken der Politik“ zu erzielen. Wichtige Nebenerkenntnis ihrer Forschungen: „Gewaltfreie Bewegungen führten in 53 Prozent zu politischen Veränderungen, verglichen mit nur 26 Prozent bei den gewalttätigen Protesten.“

Gemäß den Erhebungen der Politikwissenschafterin Erica Chenoweth müssen wir lediglich 3,5 Prozent der Bevölkerung mobilisieren (vgl. Harald Welzer), um ein „Umschwenken der Politik“ zu erzielen. Wichtige Nebenerkenntnis ihrer Forschungen: „Gewaltfreie Bewegungen führten in 53 Prozent zu politischen Veränderungen, verglichen mit nur 26 Prozent bei den gewalttätigen Protesten.“

Von diesen Untersuchungsergebnissen dürfen wir uns aber auch nicht blenden lassen für unser eigenes Tun. Denn aus dem Lichtermeer vom 23. Jänner 1993 in Wien ging zwar die NGO SOS Mitmensch hervor, doch Helmut Schüller als einer ihrer Initiatoren stellt 30 Jahre danach ernüchtert fest: „Denn so, wie es aussieht, ist es noch einigermaßen weit zu einer Politik für Geflüchtete, die ihr Maß an den Menschenrechten nimmt.“ (MO 69: Geflüchtete als Spielball)

Seit 2013 bietet dieselbe Flüchtlingsorganisation daher allen Steuerzahlenden ohne österreichischen Reisepass die Möglichkeit einer Stimmabgabe via „Pass Egal Wahl„. Trotz des hohen Bekanntheitsgrades der Organisation und der bisherigen Erfolge wurde erst neun Jahre nach Beginn der Aktion erstmals im Jahr 2022 ein Wahllokal in der AK Wien eingerichtet.

Neben den bekannten Abwehrmechanismen zur Verteidigung der bereits erwähnten Klientelpolitik gilt es auch noch Widerstände in der „medialen Berichterstattung“ zu berücksichtigen. Co-Autor Quirin Dammerer zu den Ergebnissen der im Mai 2021 publizierten Studie „Die Vermögenssteuer-Debatte in österreichischen Tageszeitungen“: „Es ist interessant, dass wir auf der einen Seite sehen, dass es Mehrheiten für eine Vermögenssteuer in der Bevölkerung gibt und gleichzeitig diese veröffentlichte Meinung stark von dieser befürwortenden Haltung abweicht.“

Wo setzen wir also an, wenn es darum geht, sich als Gesellschaft für kommende Krisen besser vorzubereiten?

Mit dieser Frage verlassen wir nun endgültig die Analyse und gelangen zum konstruktiveren Teil, genauer: zu konstruierenden Aspekten, die uns künftige Krisen leichter bewältigen helfen sollen oder gar vermeiden. Vielleicht sind es wieder die Jungen wie Greta Thunberg, die den älteren Generationen darin ein Vorbild sein können, aktiv zu werden. So stellt auch Selina Thaler in ihrem UniStandard-Beitrag „Nur nicht abstürzen“ fest: „In all den Krisen seien viele Junge politisch aktiv geworden. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen sei für einige ein Antreiber.“

Die nächste Frage wird noch deutlicher:

Wo könnten wir ansetzen und wie sollten wir uns dann engagieren, um 3,5 Prozent unserer Mitmenschen zu motivieren, politisch aktiv und damit auch erfolgreich zu werden?

Die Politikwissenschafterin Tamara Ehs hat im ersten Pandemiejahr ihren Essay „Krisendemokratie“ veröffentlicht, in dem sie sieben Lektionen aus der Coronakrise beschreibt. Eine davon lautet: „Pluralismus der Meinungen ist das Wesen der Demokratie. Die Vielfalt zu hören und aufzunehmen ist Gelingensvoraussetzung des demokratischen Staates und führt zu besseren Entscheidungen.“ Das gilt nicht nur für Wahlen in Krisenzeiten, auf die sie diese Lektion bezieht. Deutlich wird dies im Schlusskapitel „Utopie“, in dem sie festhält: „Im Grunde ist es auch egal, wo wir mit der Demokratisierung beginnen; wichtig ist nur anzufangen.“ Nachfolgend beschreibt sie verschiedene Ansatzpunkte für demokratiestärkende Veränderungen und zivilgesellschaftliches Engagement.  Einen für mich zentralen Punkt formuliert sie so: „Um Lehren aus der Krise zu ziehen, muss man bereits den Regelzustand verändern. Hierzu könnte man […] auch ohne Gesetzesänderung die Geschäftsordnungen des National- und des Bundesrats partizipativer interpretieren.“ (S 101 f)

Einen für mich zentralen Punkt formuliert sie so: „Um Lehren aus der Krise zu ziehen, muss man bereits den Regelzustand verändern. Hierzu könnte man […] auch ohne Gesetzesänderung die Geschäftsordnungen des National- und des Bundesrats partizipativer interpretieren.“ (S 101 f)

Tamara Ehs konkretisiert an anderer Stelle mit den Worten: „Für Österreich würde dies auf Nationalstaatsebene bedeuten, den Bundesrat als Bürgerrat neu zu gründen.„

Die Idee eines partizipativeren Parlamentarismus ist nicht neu. So haben bereits Anthony Barnett & Peter Carty im Jahr 2008 (s. Anmerkung 7) darauf hingewiesen, das House of Lords, die zweite Kammer des britischen Parlaments, „nicht abzuschaffen oder ihre Kompetenzen einzugrenzen, sondern den Bestellungsmodus dahingehend zu ändern, dass ein Teil seiner Mitglieder künftig unter allen britischen Bürgern ausgelost würde.“ (Hubertus Buchstein, 2009)

Die Idee eines partizipativeren Parlamentarismus ist nicht neu. So haben bereits Anthony Barnett & Peter Carty im Jahr 2008 (s. Anmerkung 7) darauf hingewiesen, das House of Lords, die zweite Kammer des britischen Parlaments, „nicht abzuschaffen oder ihre Kompetenzen einzugrenzen, sondern den Bestellungsmodus dahingehend zu ändern, dass ein Teil seiner Mitglieder künftig unter allen britischen Bürgern ausgelost würde.“ (Hubertus Buchstein, 2009)

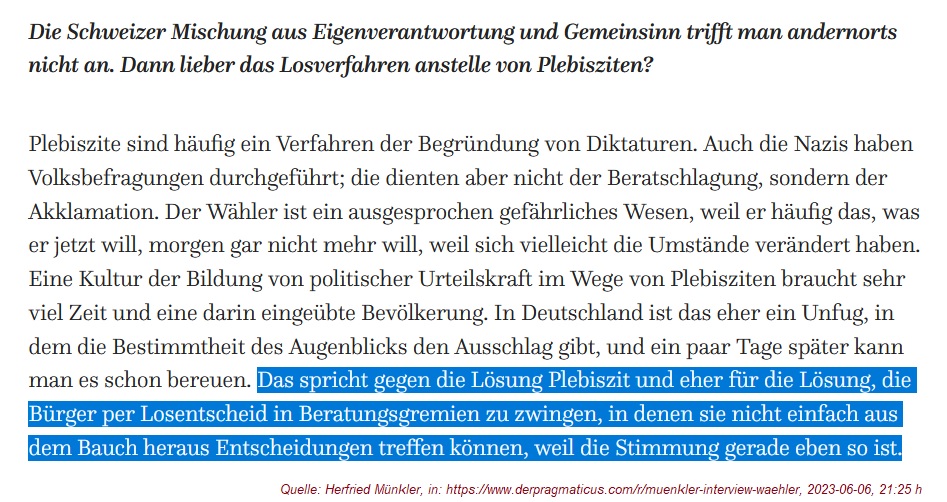

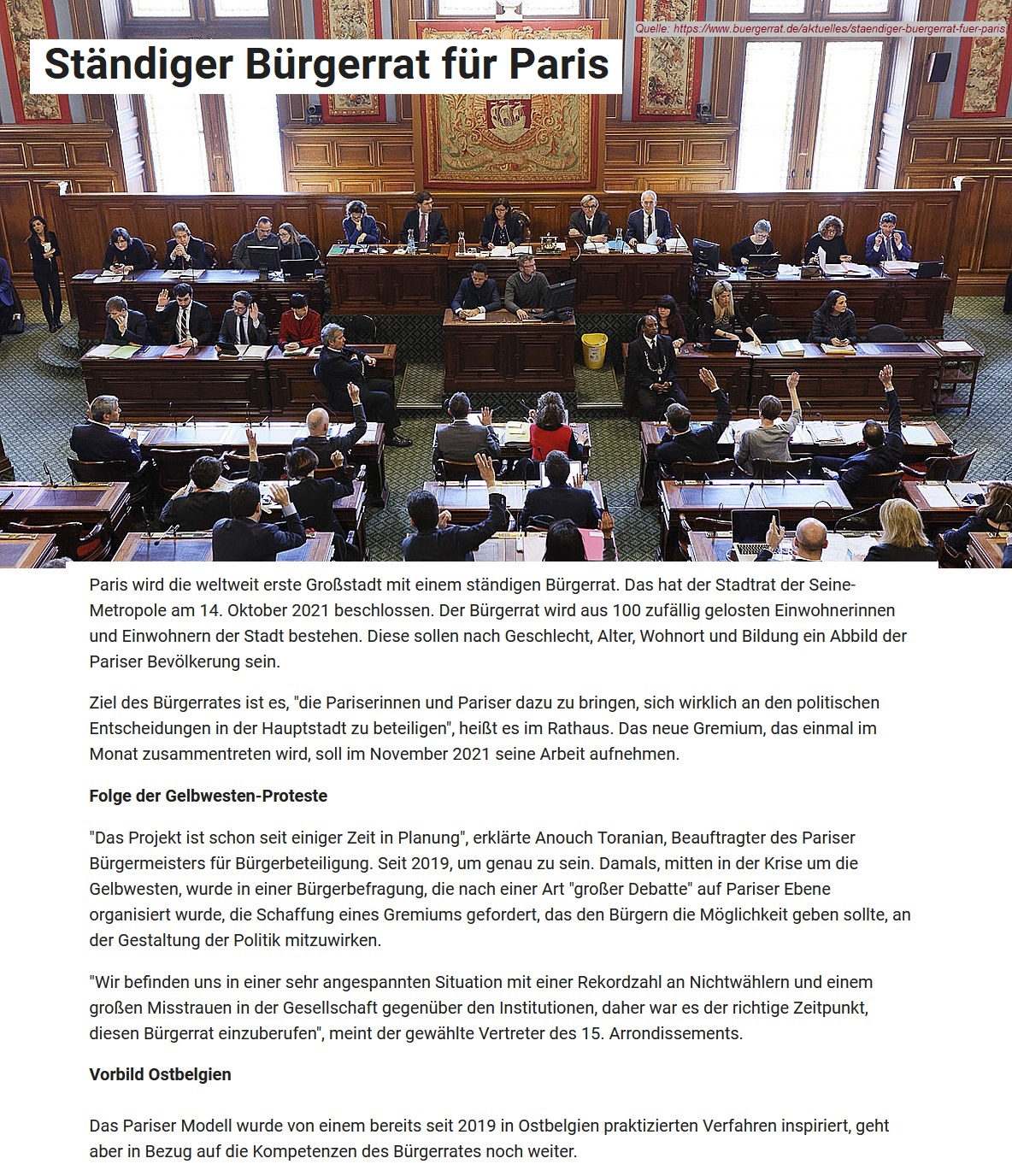

Losverfahren

Fünf Jahre später veröffentlichte der Belgier David Van Reybrouck sein Buch „Gegen Wahlen„, in dem er die Vorteile des Losverfahrens (s. a. Hubertus Buchstein) bereits in der Athener Demokratie verortete und dabei folgendes hervorhob: sein Gebrauch „fiel häufig mit dem Höhepunkt von Wohlstand, Prosperität und Kultur zusammen“, es sorgte „in der Regel für weniger Konflikte und größere Beteiligung der Bürger“ und „wurde immer in Kombination mit Wahlen praktiziert, um Kompetenz zu garantieren“. Schließlich stellt er fest: „Staaten, die das Losverfahren anwandten, erlebten häufig Jahrhunderte der politischen Stabilität, trotz großer interner Unterschiede zwischen rivalisierenden Gruppen.“ (S 83) Sich auf Montesquieu und Rousseau beziehend meint Van Reybrouck: „Die zwei wichtigsten Bücher über politische Philosophie aus dem achtzehnten Jahrhundert stimmen […] darin überein, dass das Losverfahren demokratischer sei als Wahlen und dass eine Kombination beider Methoden für eine Gesellschaft von Vorteil sei. Die aleatorischen und elektoralen Verfahren könnten einander stärken.“ (a. a. O., S 85; vgl. Hubertus Buchstein) Diese Kombination bezeichnet Van Reybrouck als „birepräsentatives Modell“ oder „birepräsentatives System“.

Übertragen auf Österreich hieße das: die Wahl von Abgeordneten in den Nationalrat erfolgt wie bisher, die Entsendung in den Bundesrat als zweite Kammer des Parlaments jedoch erfolgt nicht mehr per indirekte Wahl in den Landtagen, sondern per Los.

Übertragen auf Österreich hieße das: die Wahl von Abgeordneten in den Nationalrat erfolgt wie bisher, die Entsendung in den Bundesrat als zweite Kammer des Parlaments jedoch erfolgt nicht mehr per indirekte Wahl in den Landtagen, sondern per Los.

Demokratie der Zukunft

Mit einer partizipativer gestalteten Wahl der Abgeordneten zum Bundesrat könnten wir damit beginnen, unsere Gesetzgebung dem funktionierenden Bikameralismus in der Schweiz anzunähern. Die Ergebnisse des Klimarates stützen diese Überlegung ebenso wie der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) in Deutschland. Dieser hatte bereits im Jahr 2011 in seinem Hauptgutachten „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ die Einrichtung einer Zukunftskammer (Anm.: nicht zu verwechseln mit dem Zukunftsrat) empfohlen:

„Um Zukunftsinteressen institutionell zu verankern, empfiehlt der WBGU zu erproben, das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren um eine deliberative ‚Zukunftskammer‘ zu erweitern: Um interessens- und parteipolitische Einmischung zu vermeiden, könnte die Zusammensetzung dieser Kammer beispielsweise durch Losverfahren ermittelt werden.“ (S 10 f)

„Um Zukunftsinteressen institutionell zu verankern, empfiehlt der WBGU zu erproben, das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren um eine deliberative ‚Zukunftskammer‘ zu erweitern: Um interessens- und parteipolitische Einmischung zu vermeiden, könnte die Zusammensetzung dieser Kammer beispielsweise durch Losverfahren ermittelt werden.“ (S 10 f)

Damit sind wir an einem Punkt, an dem wir aufgerufen sind zu handeln. Unser politisches Engagement ist gefragt. Das gilt übrigens auch für die katholische Kirche und ihre Gläubigen. Denn anlässlich der „Ansprache von Papst Franziskus an die Schüler der von Jesuiten geführten Schulen in Italien und Albanien“ antwortete dieser auf eine Frage des Spanischlehrers Jesús Maria Martínez: „Wir müssen uns in die Politik einmischen, denn die Politik ist eine der höchsten Formen der Nächstenliebe, denn sie sucht das Gemeinwohl. Und die Laien müssen sich in der Politik einsetzen.“ Wir sind somit gefordert, uns für eine krisenresistentere Zukunft in einer resilienten Demokratie zu engagieren. Meine bisherigen Ausführungen mögen dabei unterstützend wirken.

Abschließend habe ich nur noch folgende Hinweise:

Sofern die im Nationalrat, der Kammer mit gewählten Abgeordneten, getroffenen Entscheidungen nicht ausreichend partizipativ zustande gekommen sind, gilt das Wort: „Macht braucht Kontrolle“. In einem Artikel aus dem Jahr 2003 zur Reform des Bundesrates in Deutschland heißt es dazu:

„In vordemokratischen Zeiten wurde die Fähigkeit der Gemeinwohlsicherung sozial hervorgehobenen Persönlichkeiten zugeschrieben. Mit dem britischen Oberhaus hat sich bis heute eine solchermaßen geprägte Institution erhalten. Die Form der Bestellung, die sich mit der Idee der Gemeinwohlkorrektur von Parlamentsentscheidungen verbindet, ist diejenige der vererbten Mitgliedschaft in der Zweiten Kammer oder moderner: der Ernennung.“ In den beiden Jahrzehnten seither hat sich viel getan. Es wurden nicht nur Bücher und zahlreiche Artikel über die Verwendung von Losverfahren als Ersatz für die erwähnte „Ernennung“ geschrieben, es wurden mittlerweile auch unterschiedliche Bürgerbeteiligungsmodelle in verschiedenen Ländern erfolgreich in bestehende Entscheidungsstrukturen implementiert.

Weil EuTopia, das Paradies auf Erden, nicht vom Himmel fällt, liegt Krisenbewältigung weiterhin und weitestgehend in unseren Händen. Naturbedingte Krisen, beispielsweise aufgrund von Erdbeben, sind hier keine Ausnahme, denn durch erdbebensicheres Bauen kann viel Leid vermieden werden. Wer sich nicht um entsprechenden Erkenntnisgewinn bemüht, um ihn dann in steigende Lebensqualität zu transformieren anstelle von Wohlstandsvermehrung um jeden Preis, macht sich mitverantwortlich für vermeidbare Folgen. Um die zu bewältigenden Aufgaben gemeinsam besser lösen zu können, bedarf es einer stärkeren Demokratie als bisher. Neben der Wahrung von Bundesländerinteressen braucht es zur Abwehr von Spaltungstendenzen in einer immer differenzierteren Gesellschaft in gleichem Ausmaß eine Institution zur Durchsetzung nichtterritorialer Gemeinwohlinteressen. Wer sich dafür begeistern kann und engagieren will ist herzlich eingeladen zur Gründung eines interdisziplinären Arbeitskreises Demokratie. Glück Auf!

Text dieses Referates als pdf-Datei

Diskussion

Abseits einer liberalen Demokratie lebt es sich weniger frei. Jede und jeder ist davon betroffen. Dies wird von Regierenden zum Teil erkannt, doch in vielen Ländern wird darauf – sofern überhaupt – nur halbherzig reagiert. Wer will schon ohne entsprechenden politischen Druck (von der Straße) etwas von seiner Macht abgeben? So werden „Mitbestimmung, Teilhabe und Gleichberechtigung aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbildung“ im deutschen Entwurf für ein Demokratiefördergesetz (S 18) zum Idealfall einer Kultur erklärt. Institutionelle Vorkehrungen, die eine über die Bundesländer hinausreichende Mitbestimmung durch die Vielen (zB via Gemeinwohlkontrolle) auch ermöglichen, sind keine vorgesehen. Annäherungen an diesen Idealfall gibt es aber mittlerweile in einigen Ländern Europas. Um dies auch anderswo erreichen zu können und um die zivilgesellschaftlichen Bemühungen zu verstärken, bieten Demokratie-Festspiele eine ebenso unterhaltsame wie kulturell nachhaltige Möglichkeit. Karl R. Popper:

Wir dürfen nicht mehr andere Menschen tadeln, wir dürfen auch nicht die dunklen ökonomischen Dämonen hinter der Szene anklagen. Denn in einer Demokratie besitzen wir den Schlüssel zur Kontrolle der Dämonen. Wir können sie zähmen. Es ist wichtig, daß wir diese Einsicht gewinnen und die Schlüssel gebrauchen; wir müssen Institutionen konstruieren, die es uns erlauben, die ökonomische Gewalt auf demokratische Weise zu kontrollieren und die uns Schutz vor der ökonomischen Ausbeutung gewähren.

Karl R. Popper, in: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 2; geschrieben während des Zweiten Weltkriegs im Exil in Christchurch, Neuseeland

Unterstützt werden diese Überlegungen durch den im Jahr 2022 veröffentlichten UNRISD Flagship-Bericht „Krisen der Ungleichheit„. Darin lesen wir auf S 26:

Die Schlüsselfrage ist nun, wie wir die politische Unterstützung und die finanziellen Mittel für die Umsetzung dieser Vorschläge in die Praxis erreichen können. Die Bildung von Allianzen ist von entscheidender Bedeutung, um die Macht der Vielen wirksam zu nutzen, um den Einfluss der Wenigen zu zügeln und die bestehenden Machtstrukturen neu auszutarieren. […] UNRISD-Forschungen haben gezeigt, dass eine Kombination aus fortschrittlicher Führung, die vom Gemeinwohl und dem öffentlichen Interesse inspiriert ist, und Druck von unten durch protestierende Bürgerinnen und Bürger, fortschrittliche soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Organisationen, unterstützt von multilateralen Organisationen und Rahmenwerken, einen großen Beitrag zu nachhaltigeren und inklusiveren Entwicklungsansätzen leisten kann.

Die Durchführung von Veranstaltungen oder die Veröffentlichungen von Publikationen wie jene des „Zivilgesellschaftlichen Zukunftsbudgets 2017 – 2019“ oder des UNRISD-Berichts sind allenfalls ein Anfang auf dem Weg zu einer fortschrittlichen sozialen Bewegung in einer Größenordnung wie sie Erica Chenoweth beschrieben hat.

Vermutlich braucht’s noch mehr als bisher die Aktivierung einer Protestkultur mit ausreichend Sexappeal als die bessere Alternative zu Cocooning-Angeboten. Im Sinne einer Weiterentwicklung der Demokratie könnte ihr Ziel die institutionalisierte Gemeinwohlkontrolle sein, zB in Form der bereits ausführlich beschriebenen Zukunftskammer.

Vermutlich braucht’s noch mehr als bisher die Aktivierung einer Protestkultur mit ausreichend Sexappeal als die bessere Alternative zu Cocooning-Angeboten. Im Sinne einer Weiterentwicklung der Demokratie könnte ihr Ziel die institutionalisierte Gemeinwohlkontrolle sein, zB in Form der bereits ausführlich beschriebenen Zukunftskammer.

Daher zum Schluss nochmals der Hinweis auf diesen Gedanken von Tamara Ehs:

„Im Grunde ist es auch egal, wo wir mit der Demokratisierung beginnen; wichtig ist nur anzufangen.“

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.