Aus Sicht der Katholischen Soziallehre ist Armut zumeist Ergebnis von strukturellen Barrieren, die Menschen in ihren Möglichkeiten begrenzen und sie somit in ihrer persönlichen Entwicklung und Freiheit, in Würde zu leben, einschränken. Sie zeigt sich in vielfältiger Weise und lässt sich nicht allein auf einen Mangel an finanziellen Mitteln reduzieren, sondern bezieht sich auf alle Aspekte des Lebens, die persönliche Entwicklung hemmen. Dies schließt einen unzureichenden Zugang zu Bildung, Sozialdienstleistungen und Energie, aber auch die Folgen der Umweltzerstörung mit ein.

aus: COMECE-Erklärung vom 12.12.2016 „Verschafft Recht den Unterdrückten“ (Psalm 82,3)

Aus Sicht der Katholischen Soziallehre ist Armut zumeist Ergebnis von strukturellen Barrieren, die Menschen in ihren Möglichkeiten begrenzen und sie somit in ihrer persönlichen Entwicklung und Freiheit, in Würde zu leben, einschränken. Sie zeigt sich in vielfältiger Weise und lässt sich nicht allein auf einen Mangel an finanziellen Mitteln reduzieren, sondern bezieht sich auf alle Aspekte des Lebens, die persönliche Entwicklung hemmen. Dies schließt einen unzureichenden Zugang zu Bildung, Sozialdienstleistungen und Energie, aber auch die Folgen der Umweltzerstörung mit ein.

aus: COMECE-Erklärung vom 12.12.2016 „Verschafft Recht den Unterdrückten“ (Psalm 82,3)

… es geht um einen Ausgleich (2Kor 8,13)

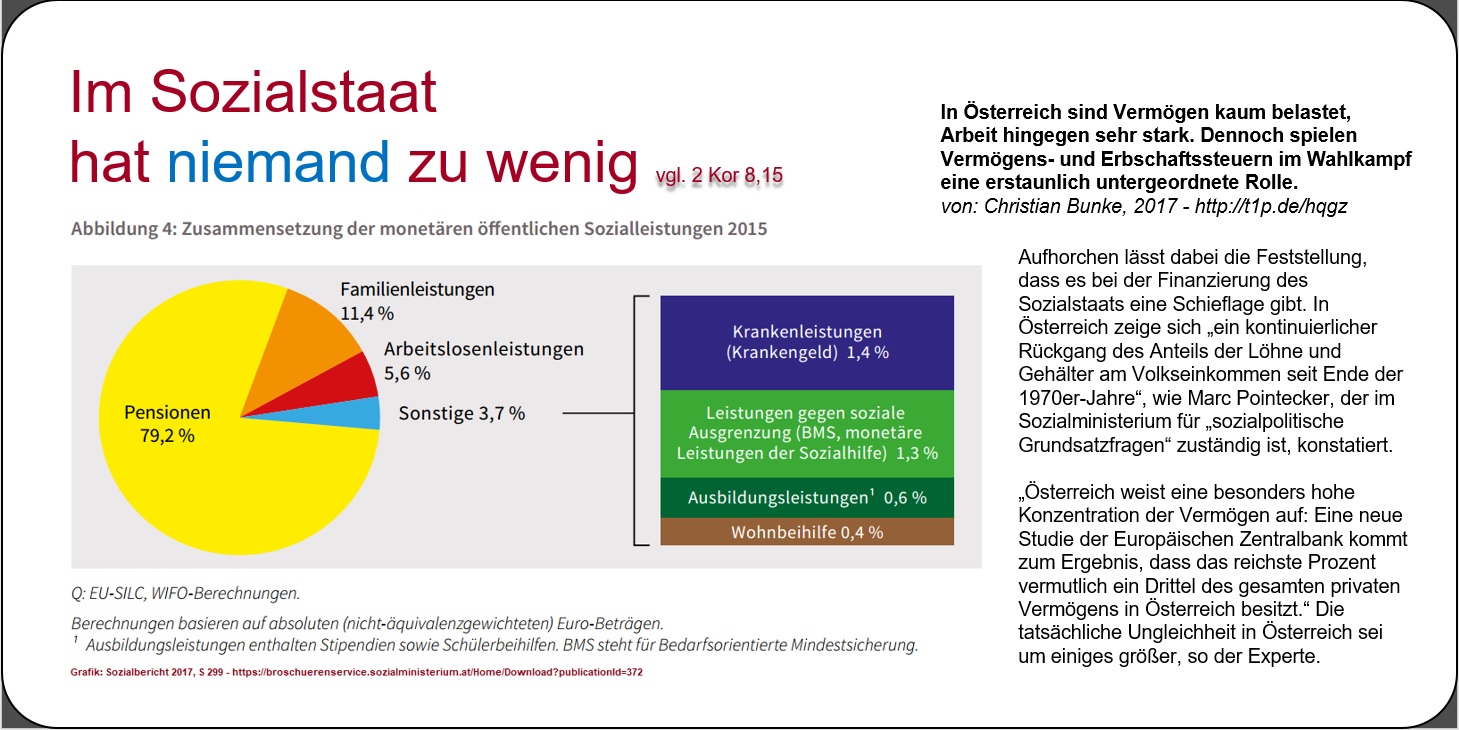

Um den verschiedenen Formen struktureller Ausgrenzung wirksam begegnen zu können, bedarf es in einem demokratischen Staatswesen einer reflektierenden, lebendigen Kraft aus der Mitte der Gesellschaft. In ihr spiegelt sich „eine Vielfalt und eine Verschiedenheit, die der Einheit nicht nur nicht im Wege stehen, sondern ihr im Gegenteil den Charakter der ‚Communio‘ verleihen“ (Communionis notio 15). Wie die europäischen Bischöfe in ihrer COMECE-Erklärung vom 12.12.2016 die EU auffordern, „ihren Dialog mit allen relevanten Akteuren zu verstärken„, ebenso sehr sind wir im Rahmen der Diakonie auf nationaler Ebene aufgefordert, den Interessensausgleich zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen zu suchen und strukturell zu manifestieren. Ohne diese Bemühungen blieben viele weiterhin arm! Dazu ist auch jene Wortspende von Diözesanbischof Manfred Scheuer anlässlich des Tages der Arbeitslosen 2017 zu zählen: „Durch die Erwerbsarbeit und die Höhe des daraus resultierenden Einkommens werden Menschen bewertet. In einer solchen Gesellschaft werden arbeitslose Menschen und Menschen ohne Erwerbschance buchstäblich ‚wertlos‘ gemacht.“

Diakonie auf nationaler Ebene aufgefordert, den Interessensausgleich zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen zu suchen und strukturell zu manifestieren. Ohne diese Bemühungen blieben viele weiterhin arm! Dazu ist auch jene Wortspende von Diözesanbischof Manfred Scheuer anlässlich des Tages der Arbeitslosen 2017 zu zählen: „Durch die Erwerbsarbeit und die Höhe des daraus resultierenden Einkommens werden Menschen bewertet. In einer solchen Gesellschaft werden arbeitslose Menschen und Menschen ohne Erwerbschance buchstäblich ‚wertlos‘ gemacht.“

„Ein Christentum, das unpolitisch ist, ist kein Christentum.“ (Wolfgang Pucher)

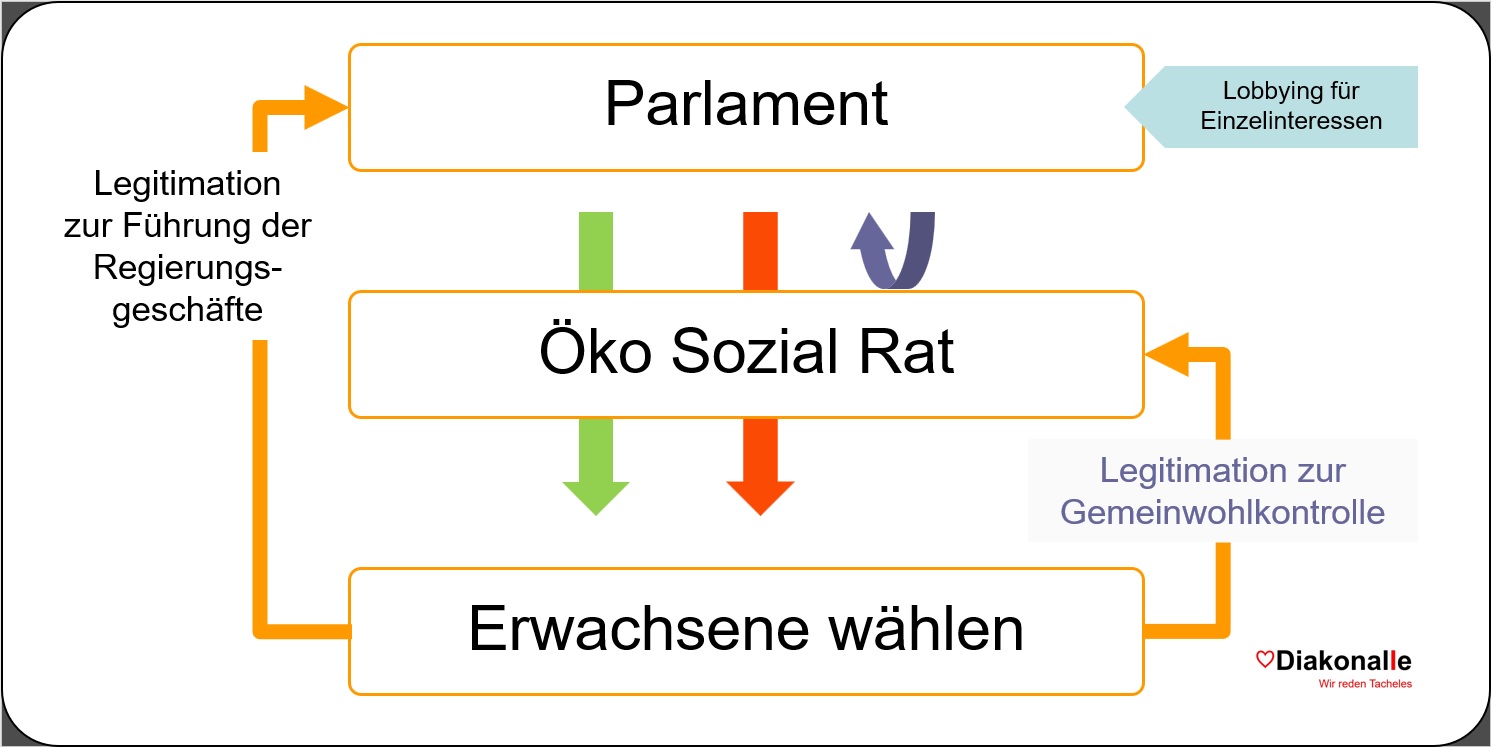

Aus der Mitte der Gesellschaft empfohlene und gewürdigte Organisationen aus der Zivilgesellschaft oder Menschen aus Politik, Wirtschaft, Kunst & Kultur oder ökosozialen Diensten können die mit dem Interessenausgleich verbundenen Aufgaben zB im Rahmen eines nationalen ÖkoSozialRates – zB in der Version eines Bundes- & Gemeinwohlrates – leisten und so die erforderlichen Brückenfunktionen erfüllen. Diese bestehen zuerst darin, die Themen der Ausgegrenzten & Randgruppen in den Vordergrund zu rücken, ganz nach dem Motto des schwächsten Gliedes, an dem die Kette – in unserem Fall die Gemeinschaft – zu brechen droht. Denkbar ist auch ein Meinungsaustausch mit parteipolitischen Interessenvertreter*innen im Sinne von Town-Hall-Meetings. Dies erfordert jedenfalls unser Engagement für die Wahl unserer Vertreter*innen in einen ÖkoSozialRat als GemeinWohlRegierung, denn die Verantwortung für die Gestaltung eines friedlichen Miteinander beginnt bei uns. Friedrich L. Sell und Marcus Wiens in Gesellschaftspolitik: Überwindung des Vertrauensdilemmas kann erfolgen durch

Friedrich L. Sell und Marcus Wiens in Gesellschaftspolitik: Überwindung des Vertrauensdilemmas kann erfolgen durch

- gegenseitige Sympathie

- Information/hoher Wissensstand übereinander

- wiederholte Interaktionen und

- Moral

Diese und die Seite „FAIRteilung“ zum Download als pdf

Weiterlesen, -sehen & -hören

- Globales Lernen – ausgewählte Materialien aus der Bibliothek: 17 Ziele für die Welt

- Zentrum polis – Politik lernen in der Schule: Aktionstage

- Senator Bernie Sanders: „… stand up and fight for economic justice, …“

- ZivilFAIRsammlungen als konkrete Formen eines zivilgesellschaftlichen Glasperlenspiels

- Kirche muss Politik > dasselbe gilt für die Zivilgesellschaft insgesamt

Im Jahr 2025, nach dem ersten Pontifikat zu Ehren des Heiligen Franziskus, lesen wir bei Christian Brunnthaler (S 9): „Die Sorge um das gemeinsame Haus (die Erde) ist heute ein integraler Bestandteil christlicher Jüngerschaft. Damit verbunden ist die soziale Dimension: Klimagerechtigkeit, Migration, Armut und Ausbeutung stehen im Zentrum kirchlicher Weltverantwortung. Die Option für die Armen wird global neu akzentuiert. Die Kirche ist gerufen, prophetisch zu sein: solidarisch, unbequem und hoffnungsvoll. 6. Ekklesiologische Neuorientierung Theologisch ist all dies Ausdruck einer ekklesiologischen Neuorientierung: Die Kirche versteht sich nicht mehr primär als hierarchische Institution, sondern als Gemeinschaft der Glaubenden, als communio, als Sakrament der Einheit in der Vielfalt.“ Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, wie diese Worte zuerst interpretiert wurden und wieviele Jahrhunderte es brauchte, bis sie begonnen haben sich wirkungsvoll zu verbreiten: „Franziskus, geh hin und stelle mein Haus wieder her, das, wie du siehst, schon ganz verfallen ist.“ (Wikipedia)

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.