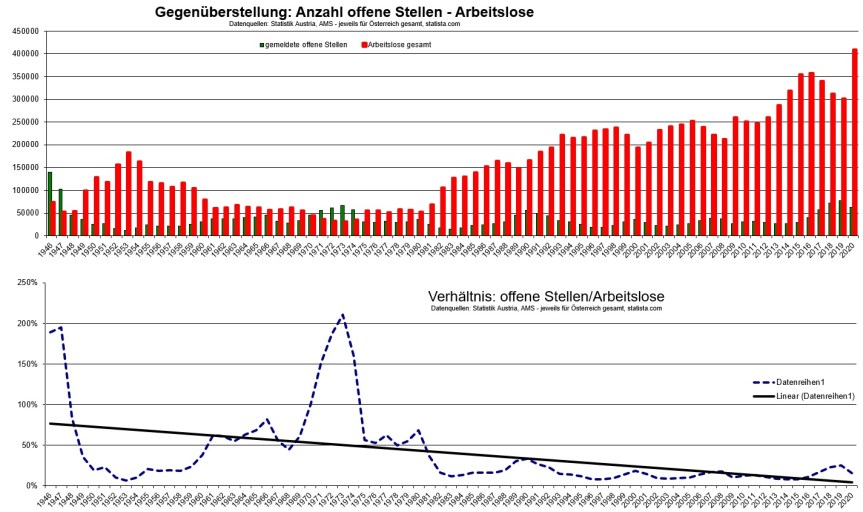

Wenn knapp 500.000 Erwerbsarbeit Suchende mit rund 40.000 offenen Stellen (Datenlage von Anfang 2017) konfrontiert sind, wie sehr steigen dann ihre Chancen, durch Qualifizierung einen Vollerwerbsarbeitsplatz angeboten zu erhalten? Die Beantwortung dieser Frage erfordert lediglich die Kenntnis der Grundrechnungsarten.

Dennoch wird immer wieder versucht, die Schuld bei den Betroffenen zu finden:

Doch so einfach ist die Sache nicht und die Geschichte lehrt uns, dass es auch anders geht:

Vollbeschäftigung führte in Österreich am Beginn der 1970er-Jahre zu einer Umkehrung der Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt (siehe Grafik 1): die Anzahl der offenen Stellen überstieg jene der vorgemerkten Arbeitslosen. Die aus der „Knappheit an Arbeitskräften (resultierenden) Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt zugunsten der ArbeitnehmerInnen“* bewirkten, dass 1975 die 40-Stunden-Woche eingeführt wurde.

Stephan Schulmeister: Solange die Zahl der Arbeitssuchenden ein Vielfaches der Zahl der offenen Stellen beträgt, reichen Qualifikationsmaßnahmen nicht.

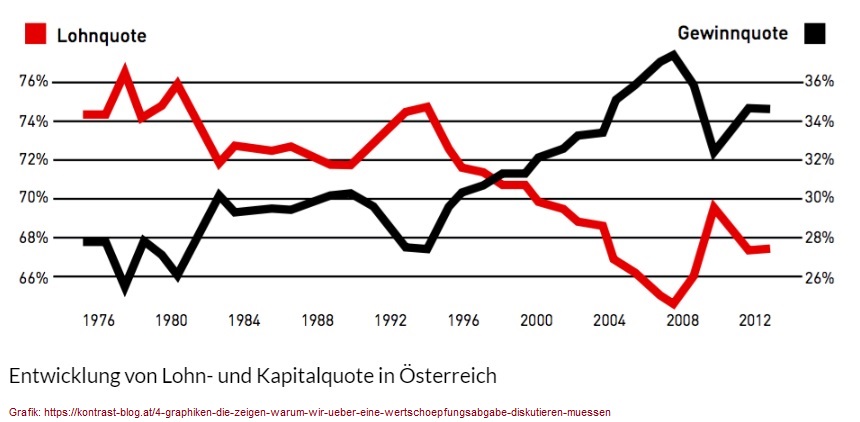

Die Liberalisierung verschiedener Märkte und die Öffnung der Grenzen kehrte diese Kräfteverhältnisse um und stärkte international agierende Investoren zulasten regional tätiger Unternehmen und deren Beschäftigten. Die Folgen davon waren steigende Gewinnquoten und sinkende Lohnquoten:

Mit der Liberalisierung der (Finanz-)Märkte kam die „Ungleichheitswende“. Die in den 1970ern in Gesetze geschriebene Solidarität hielt in Österreich noch bis Mitte der 1980er.

Mit anderen Worten: die Früchte** der Wertschöpfung in den jeweiligen Ländern ernteten zunehmend Unternehmen, während der Anteil für die Beschäftigten schrumpfte.

In seinem letzten großen Werk „Ungleichheit“ lässt Sir Anthony B. Atkinson die dahinter stehende Lobbyarbeit zugunsten der Wenigen, die davon profitieren, durch den Vorsitzenden der Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) erläutern. Dieser „beschrieb, wie ‚Gruppen, die Wall-Street-Firmen, Investmentgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsunternehmen oder Konzernmanager vertraten, sofort ihren Einfluss geltend machten, um selbst geringfügige Gefahren abzuwehren. Einzelne Investoren, die keine Gewerkschaften oder Wirtschaftsverbände hinter sich hatten, um ihren Forderungen in Washington Nachdruck zu verleihen, wurden vor vollendete Tatsachen gestellt.’“***

Atkinson folgerte daraus:

„Deutlicher lässt sich die Notwendigkeit einer Gegenmacht nicht zum Ausdruck bringen.“ (S 143)

„Wenn Menschen auf Null-Stunden-Verträge ohne Lohngarantie eingehen, so deshalb, weil sie auf dem Arbeitsmarkt machtlos sind. Wie erwähnt, müssen wir Vorkehrungen treffen, um ein gerechtes Machtgleichgewicht zwischen den Parteien solcher Verhandlungen herzustellen – mit anderen Worten, wir müssen die Gegenmacht der Verbraucher und Arbeitnehmer stärken.“ (S 191)

Wir sollten uns Atkinson und vielen anderen anschließen, die sich für mehr Gerechtigkeit in der Wirtschaft einsetzen, denn … „es geht um einen Ausgleich“ (2Kor, 8,13).

*| Markus Marterbauer: Soziale Dienstleistungen, Arbeitszeitverkürzung, Vermögensbesteuerung – Elemente einer emanzipatorischen Sozial- und Wirtschaftspolitik in Europa; in: Kurswechsel 2/2014, S 49

**| Papst Franziskus in seiner Ansprache beim Welttreffen der Volksbewegungen am 9. Juli 2015: „Die gerechte Verteilung der Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit ist keine bloße Philanthropie. Es ist eine moralische Pflicht.“ … und am 6. Mai 2016 setzt er anlässlich der Verleihung des Karlspreises fort: „Wenn wir unsere Gesellschaft anders konzipieren wollen, müssen wir würdige und lukrative Arbeitsplätze schaffen, besonders für unsere jungen Menschen.

Das erfordert die Suche nach neuen Wirtschaftsmodellen, die in höherem Maße inklusiv und gerecht sind. Sie sollen nicht darauf ausgerichtet sein, nur einigen wenigen zu dienen, sondern vielmehr dem Wohl jedes Menschen und der Gesellschaft.“

***| Anthony B. Atkinson, in: Ungleichheit, Stuttgart: Klett-Cotta, 2016, S 143; Zitat: Hacker und Pierson, „Winner-Take-All Politics“, S 192

Weiterlesen

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.